【文藏来答】大家好,我是文藏的艺术小编Kiki~如果各位喜欢我的解答,就请给我一个赞或者是一个关注吧!

湿壁画法始于十三世纪的意大利,正处于文艺复兴时期。这一时期是欧洲壁画艺术的鼎盛时期,各种材料和技术的探索不断带来新的成果,许多著名画家都参与了这种探索与创作,壁画的艺术性得到空前的提高,产生了许多传世艺术珍品。湿壁画正是在这种情况下产生的。

陈丹青在节目《局部》里说,如果去佛罗伦萨只能待一天,可以不去乌菲兹宫不去皮蒂宫,但一定要去圣马可教堂看看安吉利科的湿壁画。

佛罗伦萨城市中有二十多所教堂,每所教堂中都有壁画,但对于圣马可教堂中安吉利科的湿壁画,他说:“有时候你会迎面撞见一幅画,当你撞见这幅画,你好像第一次看到了绘画”,这样的画家,他再也想不出除了安吉利科之外第二个。

弗拉·安吉利科“基督变容”

弗拉·安吉利科是文艺复兴时期意大利佛罗伦萨画派画家,原名圭多·迪彼得罗,安吉利科是后人给他的美称,意为天使。他自己也是一位修士,在成为修士之前,他为教堂绘画,成为修士之后,仍然以宗教画著名,圣马可教堂二楼的湿壁画大多都是安吉利科所画,并且他一生只画宗教题材。

其实现在欧洲各地的重要美术馆都藏有安吉利科的画,他和当时所有宗教画家一样,在木板上画圣经图解。但一幅画最好是挂在它原来的建筑和位置上,安吉利科最重要的画不是在各国美术馆,是在圣马可教堂,这里的安吉利科画是一整个系列。

《受胎告知》

安吉利科著名的绘画《受胎告知》,就在圣马可教堂二楼的楼梯口。圣马可教堂的二楼不是展厅,而是原来修士修道的地方。整个二楼是一个狭长的甬道,在甬道的两侧有一间间的小修士房,一间只有几平米,每个经房靠窗的位置就有一幅安吉利科的湿壁画。

圣马可教堂二楼

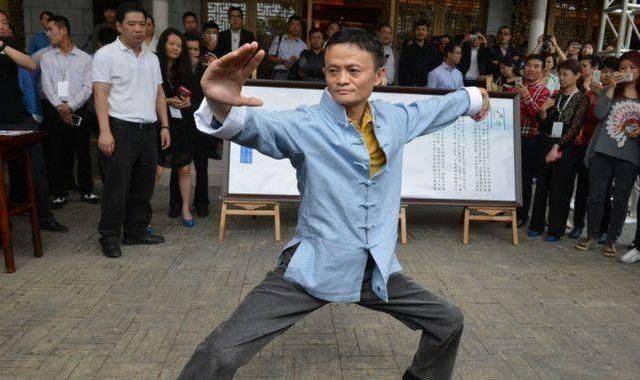

安吉利科,人如其名,他是一个清高、虔敬的人,据说画画的时候,总是一面祈祷,一面作画。他又是非常谦逊的人,有一次,罗马教皇让他作主教,他说:“不,我虽然能够画画,但不能作主教,去管理僧侣们”,而加以拒绝。

圣马可教堂二楼的修士小禅房

据说安吉利科从小就喜欢树木、花和小鸟。他二十岁时进修道院作僧侣,当时的僧侣除了奉祀神以外,每个人还要作一种世俗人的工作,如农民、木匠、医生、学校的教员等等。因为安吉利科喜欢画画,当然选择了拿画笔的工作。

众所周知,当时,印刷术还处于萌芽阶段,书籍都是手抄的。安吉利科担任写经文的工作。不仅仅写文句,而且还要在上面作精美的插面、装饰等,他一点也不嫌麻烦,长年累月地工作。但是,自从有一天出现天使的幻影以后,就画了许多天使的画。传说他有一次画天使,没画完就疲倦地睡着了。不知从什么地方来了真的天使,拿起安吉利科的画笔,把那幅画画完了。

安吉利科的画纯洁清高,又有点孩子气,使人看起来非常美好优雅,只要看看《受胎告知》就可知道。也因为安吉利科的虔诚,他的画更有一种返璞归真的力量,即使看《圣母加冕》这样的大作, 也仍然有这样的感受。

弗拉·安吉利科“圣母加冕”1440-42 171 x 151cm

越过有《大卫》雕塑,人群吵杂的艺术学院, 走几分钟,转个弯,圣马可教堂就在这样一处闹中取静的地方,相比佛罗伦萨其他著名的教堂和艺术学院,圣马可教堂显得有些落寞,但也正是在圣马可教堂这样还留有虔诚修道,简朴静穆的氛围下,安吉利科的画才会让人恍若隔世,灵魂出窍,而这, 也是他绘画的本意。

安吉利科的的画中,有温柔的抒情,这也可以认为是文艺复兴时期自由主义的一种表现,同时,他画的题材几乎都有关宗教,在这方面,似乎还没有摆脱中世纪的教会主义,但,他在绘画的处理方法和画法中,一定感受到了一种崭新的精神。他的画中,基调虽然仍是对信仰的虔诚,但其中人物的表情又充满着愉悦与自信,神性与人性很难区分。

弗拉·安吉利科“三博士的朝拜”1438-46

《三博士的朝拜》这幅画,人们认为是安吉利科“一次愉悦的出轨”,这幅画与二楼修士房中的画不太一样,证明了安吉利科既是一个卓越的圣经画家,同时又是一个不自觉的纯画家,甚至是前卫画家。

原文:《让人“灵魂出窍”的绘画—弗拉·安吉利科》-张敏

资源出处:《艺术品鉴》2018年3月刊

想了解更多艺术推介与艺术收藏,欢迎使用【文藏APP】,关注【文藏艺术】官方微信公众号&微博&头条号更多精彩内容等着你!

(图注:米开朗基罗 西斯廷礼拜堂 天顶画)

湿壁画(fresco)指的是一种绘制壁画的技术。这种技术是指在还没有完全凝固的灰泥上绘制壁画,这样的壁画有很多层的灰泥,作画的时候,要称着灰泥未干,还含有水份的时候完成作品上色,颜料渗入带水的表层,灰泥则通过风干的过程紧紧的抓住颜色,最终让色彩和墙壁融为一体。使用这种技法创作的壁画在合宜的气候之下可以保存非常之久的时间。我们目前还能看到这种壁画的留存。这其中最为有名的就是米开朗基罗绘制在西斯廷礼拜堂上的天顶画作品。而且据说这位绘画大神所使用的颜色都是他自己研制出来的(那个时候大多数的画家都自己来调制颜料,是没有我们目前看到的管装颜色的)。同时这种技法对艺术家的绘画能力要求非常高。因为颜色一旦渗入墙壁的灰泥当中就很难再修改,面对一面湿湿漉漉的墙壁,要求画家下笔要非常的麻利和果感。

湿壁画是一种非常古老的壁画绘制技法,早在14世纪意大利文艺复兴之前就开始广泛的用于壁画的绘制当中。而这种技术到文艺复兴时期,更是流行于坊间,得到了更大的完善和发展。对应湿壁画,还有一种技法称作干壁画(f.secco),这种技法则是指在已经凝固了的灰泥墙壁表层上作画。对比湿壁画,干壁画的优点是这样的壁画作品可以呈现出明亮的颜色和十分细腻柔和的调子。因此,这个技法更广泛的流行于罗可可时期的欧洲。而其缺点则是作品的保存非常困难,往往几年十几年就会干裂剥落,往往色彩的选择也非常受限。

另外,多说一句,很多人有个错误的印象,即达芬奇的《最后的晚餐》是湿壁画。其实这幅现存在意大利米兰的圣玛丽亚慈悲修道院里的壁画准确的说是石膏底蛋胶画。此画在后来的岁月中几经修复,经历了各种严重的破损,也再一次证明了《最后的晚餐》并非运用了湿壁画技法。